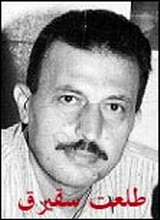

رحيل عندليب فلسطين

أحاول التجديد إلى أبعد الحدود، على قاعدة التأصيل إلى أعمق الجذور

أول قافية في الشعر الفلسطيني تشربتها الذاكرة على مقاعد الدراسة كانت لشاعر فلسطين يوسف الخطيب، ومن تلك النقطة البداية، كان في القلب عندليب الخطيب يحمل قشة من بيدر البلد، وكانت مسافة القصيدة المضيئة تطرح بذرتها في مساحة الروح.

يوسف الخطيب، معبأ بالشعر كسنبلة قمح، ومليء بالأمل كصفحة نهار مشرق، لذلك تحار من أين تبدأ معه، وفي أي بيدر من بيادره تقف، فالعطاء كبير، ورحلة الشعر طويلة، بدأت من فاصلة ((العيون الظماء للنور)) وبقيت محمّلة بالروعة والإبداع المتميز حتى ((مجنون فلسطين)) وما جاء بعده من دواوين، والوعد دائم بألق الصباحات المشرقة، هذا هو شاعر فلسطين، في حوار مطوّل، يضع كلّ النقاط على الحروف، ليطلعنا على جوانب التجربة الشعرية، وليضيء ـ كما هو دائماً ـ طريق الغد، بأمل لا ينضب.

* الشاعر يوسف الخطيب: أرجو أن تقدم بطاقتك الشخصية، ثم ما الذي جعلك شاعراً؟؟

** مواطن عربي فلسطيني، رأيت نور الحياة أول مرة في دورا الخليل يوم السادس من آذار عام 1931، وأستطيع أن أتذكر الآن جيداً أن طفولتي المبكرة كانت مفعمة بالحيوية والإثارة، وأنني ذقت حلو الحياة ومرها في جرعة واحدة، كان أول ما وعيته من شؤون الدنيا هو استيقاظي اليومي مع آذان الفجر على صوت والدتي وهي تصلي وتقرأ القرآن بصوتها العذب الحنون، وكذلك على أصوات الجنود الانكليز وهم يقتحمون بيتنا بأعقاب بنادقهم وبساطيرهم بحثاً عن والدي لتعاونه مع الثوار، لكن والدي كان قد التجأ إلى سورية للإقامة مؤقتاً بين أبناء عمومته في كسوة دمشق.

ثم في سن السابعة تقريباً بدأت أعتقد بقوة بأنني لابد أن أكون شاعراً في مقبل الأيام، حيث ساعدتني على مثل ذلك الاعتقاد عدة عوامل ذاتية، ومؤثرات خارجية، على حد سواء، فمن العوامل الذاتية استعدادي الفطري لإنشاد القصائد والأغاني المدرسية الابتدائية بشغف عظيم، ثم محاولة تقليدها والنسج على منوالها بكلمات وأصوات شبه موزونة ولكنها بدون أي معنى على الإطلاق.

وبالمقابل، من المؤثرات الخارجية، البيئية، أولاً، المؤثر الجمالي الطبيعي حيث كانت دورا ومدرستها النموذجية الابتدائية معلقتين على قمة رابية على الكتف الجنوبي الغربي من سلسلة جبال الخليل، وكان الساحل الفلسطيني الجنوبي بأسره ينداح تحت أبصارنا. ولا تنتهي خضرته الصارخة المتألقة إلا باتصالها بزرقة أمواج المتوسط على خط الأفق البعيد، فإذا التفت يميناً فتلك مشارف يافا، وإذا التفت يساراً فتلك مشارف غزة، وما بينهما ذلك الكتاب المفتوح بين يديك من السحر والروعة والجمال الأخاذ، بامتداد ما يقرب من أربعين كيلو متراً حتى البحر، وبانفراج دفتيه إلى ما يزيد عن خمسين كيلو متراً من الشمال إلى الجنوب....

وثانياً؛ المؤثر الاجتماعي العام حيث كان يكثر عندنا الشعراء الشعبيون، وبعضهم من أقاربي المباشرين، وكانت قصائدهم الشعبية الذائعة الصيت في ذلك الزمان أقرب ما سمعته في أيما قطر عربي إطلاقاً إلى الشعر العربي الفصيح بحكم توسط دورا ـ وتوسط لهجتها بالتالي ـ ما بين تعبير البادية الأصيل في بئر السبع والنقب من جهة الجنوب، وما بين تعبير المدينة في كل من الخليل وبيت لحم والقدس... وكذلك،

ثالثاً؛ كان هنالك المؤثر المنزلي الخاص حيث أخذت أتعلم كيف أفك الحرف، ليس من خلال المربي الجليل خليل السكاكيني في كتبه المدرسية الابتدائية.. ((راس.. روس.. دار.. دور)) فحسب، وإنما في الوقت نفسه من خلال كل ما كان يقع تحت يدي من كتب البيت، اعتباراً من ((مجاني الأدب))، إلى ((جواهر الأدب))، و((المعلقات السبع))، و((النظرات))، و((العبرات))، وما إلى ذلك، وشيئاً فشيئاً تجاوزت مرحلة ((فك الحرف)) إلى نوعٍ ما من المحاولة الجادة والمستميتة لمعرفة ما تريد أن تقوله تلك الحروف، فبكلمة أخيرة أظن أن مسقط رأسي ـ دورا الخليل ـ هي التي أسست لدي الملكة الشعرية .. وقبل سن العاشرة بكل تأكيد.

ثم.. لاشيء بعد ذلك سوى أنني تلقيت علومي الثانوية في الخليل، فالجامعية في دمشق، فترحلت من ثم كسندباد فلسطيني هائم على وجهه ما بين أقطار الوطن العربي، في محاولة نشدان الخلاص الفلسطيني هنا أو هناك بين قبائل العروبة المتناحرة، ولكن دونما أي طائل حتى الآن، حيث ما أزال أواظب العمل على رأس مؤسستي الإعلامية والثقافية ـ الخاصة والمستقلة ـ ((دار فلسطين)).. وذلك كل ما في الأمر.

* في قرية دورا الخليلية كان الميلاد، ومن جامعة دمشق كانت إجازة الحقوق عام 1955، هل كان الاتجاه إلى الحقوق ذا علاقة بالشعور بالظلم، بعد أن أصبح الوطن سليباً؟؟

** نعم، كان اتجاهي لدراسة الحقوق ـ وتبدئتها على دراسة الآداب ـ بذلك الدافع الطوباوي المثالي الذي اعتقدت معه، في مقتبل العمر، بأن هناك فرصة جادة وحقيقية لأن تقف ((قوة الحق)) بكفاءة واقتدار في مجال التصدي الفعال ((لحق القوة)) الذي نهضت على أساسه دولة الأعداء، ويقيناً أنه لم يكن خافياً عن البال أن شيوخ الحقوقيين العرب العظام في ذلك الزمان، وعلى رأسهم فارس الخوري، لم يكن ينقصهم أي شيء من حرارة الدفاع، وقوة الإقناع، خلال مراحل نظر القضية الفلسطينية في محافل المنظمة الدولية، حتى إن فارس الخوري بنفسه هو الذي نصحنا أكثر من مرة، ومن موقعه الحقوقي والدبلوماسي على شاطئ نهر ((هدسون))، بأن علينا نحن كمقاتلين فوق أرض العمليات العسكرية، أن نضع بفوهات البنادق -لا برؤوس الأقلام- مسودات جميع القرارات العربية الفلسطينية التي لابد للمجتمع الدولي من أن يعتمدها آخر الأمر، وبرغم ذلك فإن دراسة الحقوق، كرياضة عقلية مذهلة، قد بدت لي على جانب كبير من الأهمية في مجال العمل الوطني، لا كبديل عن الكفاح المسلح، وإنما كرديف سياسي له؛

وفي ظل جميع الأحوال لم يكن ليخطر ببالي مطلقاً أن جميع منجزات الفكر الحقوقي عبر تاريخ نوعنا البشري يمكن لها أن تحمي شبراً واحداً من أرض الوطن من أطماع الغزاة، بل على العكس، اعتقدت سابقاً، وسأظل أعتقد لاحقاً، بأن ذراع القوة هو أبلغ المحامين إطلاقاً عن حرية الوطن والإنسان، وبأن سرية صغيرة من الفدائيين هي أفضل ألف مرة، في هذه الحالة، من جيش بأسره من المحامين.. ولكن، شريطة ألا نقع في خطئنا العربي التقليدي القاتل الذي أدى بنا في كثير من الأحيان إلى إلغاء دور ((الكلمة)) إلغاءً مخزياً ، فانكشف بذلك جناحا الميمنة والميسرة ((للبندقية)) بالتعبير العسكري، فبدت جميع معاركنا للعالم كأنها استعمال للقوة من أجل القوة، فخسرناها تماماً على ذلك الأساس!!....

* سبعة عشر عاماً كان عمر الشاعر سنة حدثت المأساة في العام 1948، وقد قيل: ((يوسف الخطيب من الشعراء الذين صنعتهم المأساة الدامية))....، أريد أن أسأل كيف كان امتصاص الصدمة وتحويلها إلى هذا الشعر الشامخ عندك، والذي وقف منذ البدايات ليقول بالأمل؟؟

** أستطيع أن أتذكر الآن ـ حتى في تلك السن المبكرة تماماً ـ أنني كنت على نوع ما من الوعي والإدراك لمنطق ((التحدي، والاستجابة)) وأنه بقدر ما تتمتع الأمة باستجابات صحية وصحيحة إزاء ما قد تتعرض له من تحديات خارجية مختلفة، بقدر ما تكتسب من جراء ذلك صلابة ومناعة تؤهلانها لدرجة عالية من النجاح في أي امتحان تاريخي، مصيري، قد تتعرض له والأمة بالنتيجة ليست مجرد مجموعة بشرية هائلة ومعزولة في الزمان، بل هي محصلة تاريخية فذة لمئات السنين، وآلاف الذكريات الحضارية على تعاقب الأجيال؛

وعلى هذا فليست كارثة فلسطين الراهنة في أواسط القرن العشرين، بأمر منفصل عن كارثتها الرهيبة الأخرى، على أيدي الصليبيين، في خاتمة القرن الحادي عشر.. إذ كما كانت عليه حالة السقوط الحتمي في ذلك الزمن الغابر، كذلك كانت عوامل السقوط الحتمي متوفرة في زماننا الحاضر.. ولكن، لا ننسى أن نقول أيضاً بأنه مثلما انبثق ذلك ((المجيء الأيوبي)) الرائع لحسم موجة الطاعون الصليبية في أواخر القرن الثالث عشر، فلابد أيضاً من ذات يوم آت لا ريب فيه، حيث ينبثق ذلك المجيء العربي المنشود الذي سيحسم موجة الطاعون الصهيونية المعاصرة.. وإذن.. ((فلا حياة مع اليأس، ولا يأس مع الحياة)) بتعبير سعد زغلول، ولابد لنا من أن نستجن خميرة الأمل، في رحم الألم والعذاب والتمزق والضياع الذي أخذنا نعيشه بعد كارثة العرب الأولى عام 1948، لأننا إذا اخترنا أن نتنازل عن مثل هذا الأمل العظيم في تحرير كامل التراب الفلسطيني من البحر إلى النهر، ومن الناقورة حتى العقبة، فأحرى بنا قبل ذلك أن نتنازل عن نعمة الحياة التي وهبنا الله !!..

فذلك إذن هو الرصيد النفسي والثقافي الذي دفعني أن أنقل أول خطوة لي في دنيا الشعر على طريق ((الأمل)) لا على طريق ((اليأس)).. لأنك كي تكون حادياً حقيقياً لشتات الركب الفلسطيني الصغير، أو حتى العربي الكبير، فهو يتطلب منك أن تستشرف له آفاق النور والحرية والخلاص، لا أن تفاقم أوجاعه العامة بمجرد النقيق فوق رأسه بجملة أوجاعك الذاتية الخاصة.. وإلا فإنه لن يعترف بك.. ولن يستمع إليك.

ويتبع >>>>>: حوار مع شاعر فلسطين يوسف الخطيب (2)

آخر المقالات

- سلبية الطفل البكر.. من الجاني؟

- حياة زوجية أكثر خصوصية

- اكتئاب الأفراح أو اكتئاب المناسبات الاجتماعية

- أسئلة الأطفال المحرجة.. كيف نجيب عليها؟

- هل تنفع الحروب؟!!

- ألف باء علاقات زوجية

- مدينة أمة!

- حديث عن الصمت الزواجي

- صناعة الأخلاق!!

- زوجة المريض النفسي.. يوميات الهموم والمقاومة

- مغامرات صحفي في عالم السحر

- اعتياد العذاب!!

- الديكور الإسلامي لتزيين منازلنا في رمضان

- العجزُ المُتعَلم!!

- رمضان بين الروح والجسد

- الإبداع والحاجة!!

- المسحراتي.. ظاهرة اجتماعية شعبية

- مَن يحكمنا؟1

- العلاقات الزوجية في رمضان

- الذكاء الاصطناعي التفاعلي!!

حوار مع شاعر فلسطين يوسف الخطيب (1)

المشاهدات 4525 معدل الترشيح 0

تقييم

|

|

لإضافة تعليق يجب تسجيل الدخول أولاً أو الاشتراك إذا كنت غير مشترك