"وانظر الشرق كيف أصبح يهوي وانظر الغرب كيف أصبح يصعد"

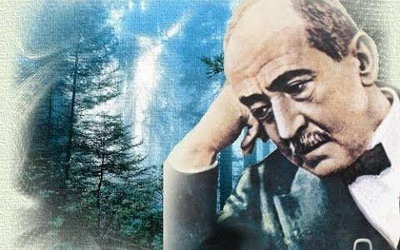

أحمد شوقي شاعر ساطع، أضفى على الشعر قوةً وجمالًا وبلاغًة ذات قيمة وأثر في الحياة الأدبية للأجيال.

عاش أربعة وستون عامًا ثريَّة بالإبداع (1868-1932م) فعاصر الدولة العثمانية وهي في مسيرة انحدارها نحو الضعف وفقدان قدراتها السياسية وقوتها التي دامت ترفرف على الأصقاع على مدى القرون الزاخرة بالعطاء الحضاري النبيل.

وتفاعل مع آخر سلاطين الدولة العثمانية التي حملت رايات الإسلام، وعبَّرت عن قوة العقيدة والشريعة وعظمة رحمة وجمال الدين.

والكتابة عن أحمد شوقي تتطلب وقتًا وبحثًا وصفحات، وسأختصر الاقتراب منه بالفكرة الكامنة في بيته الشعري أعلاه، إذ يبدو أن الشاعر رغم طرقه مختلف الأغراض الشعرية (مديح، رثا، فخر، غزل، تاريخ، مسرح، معارضات، وغيرها) لكن بيت قصيد تفكيره ونهجه هو محاولة التصدي للانهيار الشامل الذي أخذ يتحسَّسه بكل ما عنده من قدرات الشاعر المرهف الإحساس والثاقب النظر.

فكان يرنو إلى الشرق يهوي ويتراجع بسرعة مذهلة عن دوره وقيادته في الأرض، ويرى الغرب في تصاعد سريع وتمكن مضطرد. وقد حاول جاهدًا بما امتلكه من قدرات الشاعر أن يؤثر بالناس، ويوقظهم من الذهول والغفلة والخمول، ويدفع بهم للتفاعل مع المتغيرات بأساليب تليق بهم وبدورهم الحضاري المشرق. ويبدو أنه كان يشعر بمسؤولية كبيرة للتصدي لهذا التداعي، خصوصًا وقد تفاعل مع الحضارة الغربية، وتعلم اللغة الفرنسية وتأثر بثقافتها وعبّر عنها في قصائده.

ومن خلال ثقافته التاريخية والدينية والسياسية العميقة كتب قصائده التي تُعَد وثائق منيرة للأحداث والتطورات التي حصلت في فترة عاشها وتفاعل معها بضميره وعقله وقلبه وروحه، فأنجبته قصائد خالدة تتحدى الزمن وتخترق موانعه بثقة وقوة وإصرار.

إذ حاول أحمد شوقي في العديد من قصائده أن يستنهض الشرق ويدفع به في طريق المواكبة والتعامل الخلَّاق مع مفردات العصر الجديد، وفي وعيه تأكدت أسباب انهيار تلك الإمبراطورية المذهلة العطاء والإنجاز والقوة.

"طلبت العلم في أوربا، فرأيت فيها نور السبيل من أول يوم، وعلمت أني مسؤول على تلك الهبة التي يؤتيها الله ولا يؤتيها سواه، وأني لا أؤدي شكرها حتى أشاطر الناس خيراتها التي لا تحدُّ ولا تنفد".

وكم من شعراء العربية اليوم درسوا وعاشوا في الدول المتقدمة، وما قرأنا لهم شعرًا يحمل تلك الرسالة الصادقة النقية التي تسعى إلى استنهاض المجتمع العربي وإخراجه من ظلمات الجهل إلى أنوار المعرفة والتقدم والحياة المعاصرة.

بل ما نقرأه كتابات سريالية بعيدة عن هموم الإنسان العربي، فلا تنفعه ولا تزيده ثقافةً ووعيًا، بل إن الكثير من كُتَّابها هم أنفسهم لا يعرفون عمّاذا يكتبون، ولا يفقهون ما ينشرونه فيدَّعون أنه شعر.

فما استطاع شعراء العربية المعاصرون الذين يعيشون في الخارج أن يكتشفوا جوهر أفكار التقدم، ويُضمِّنُوها قصائدهم، ويشاركون أبناء العربية، ويتفاعلون معهم، ويحققون فهمًا مشتركًا لمنطوق التقدم والوثوب الحضاري إلى الأمام.

إن الكثير مما يُكتَب عبارة عن رثاء ذاتي وبكائيات وِطانية وإمعان في الهرب من الأفكار والولوج في عوالم بلا معنى، على أنها تشير إلى شيء ما في قلب الشاعر لا يعرفه سواه.

وما أحوجنا اليوم لأسلوب شوقي وبلاغته وحبه للعربية والتاريخ وحضارة الأمة لكي نساهم في إخراج الأجيال من مسيرات التداعي والانهيار، والأخذ بيدها إلى دروب الوجود المعاصر الذي يحترم العقل ويُجسِّد الأفكار التي تصنع الحياة العزيزة.

وما أحوج شعراء اليوم أن يتعلموا من أمير الشعراء غايات ودلالات الشعر ودور الشاعر في الحياة والمجتمع، فما قيمة أن يكتب الشاعر لنفسه أو للخاصة، وما قيمة الرموز والغموض في الحياة ودورها في استنهاض وعي الناس.

إن رسالة أحمد شوقي كانت واضحة ونقية، وخلاصتها الارتقاء بالوعي الاجتماعي إلى حيث المعاصرة والقدرة على التقدم ومحاربة التأخر بكل مفرداته ودواعيه.

"والضد يظهر حسنه الضد": فكان ضده عملاقان من عمالقة الأدب هما طه حسين الذي حزن لأنه أوجعه نقدًا، وكذلك عباس محمود العقاد الذي كان له بالمرصاد.

أما حافظ إبراهيم فكان عضده وصديقه الذي يتعامل معه بحب واحترام وإعجاب، ويندر أن نجد في تاريخنا العربي أن تفاعل شاعران بهذه المودة مثلما حصل لحافظ إبراهيم وأحمد شوقي، وهو القائل:

"أمير القوافي، قد أتيت مبايعًا وهذي وفُودُ الشرق قد بايعت معي"

"أعيدي على الأسماع ما غردت به براعة شوقي في ابتداء ومقطع"

وحافظ إبراهيم توفي قبل أحمد شوقي ببضعة أسابيع، وكان الأخير يحلم أن يرثيه لكنه رثاه قائلًا:

"قد كنت أوثر أن تقول رثائي يا منصف الموتى من الأحياء"

وآخر ما نظمه شوقي قصيدة كانت تلقى في حفل افتتاح مصنع مشروع القرش وهو على سرير الرحيل إلى الأبد البعيد، فكان التصفيق يعلو وأنفاسه تتصاعد إلى حيث تمضي أنفاس البشر.

توفي أمير الشعراء في شهر تشرين الأول عام ألف وتسعمائة واثنين وثلاثين، وترك على قبره:

"يا أحمد الخير لي جاه بتسميتي

فكيف لا يتسامى بالرسول سمي

إن جَلَّ ذنبي عن الغفران لي أملٌ

في الله يجعلني في خير معتصم"

فهل سنعيد للقصيدة العمودية اعتبارها ودورها في حياتنا الاجتماعية، ونحرر الشعر من أسر الرمزية والغموض والعزلة عن هموم الناس وحاجاتهم الفكرية والنفسية، ونؤمن بضرورة المباشرة الخلاقة الجميلة والصرخة المُدَوِّيَة بلسان الكلمات المنظومة في قصائد ذات قدرة على الدخول إلى وعي المجتمع الجمعي وإحداث هزات حضارية ذات قيمة تقدمية معاصرة؟ وهل نستطيع العودة إلى المفردة اللغوية العربية، ونستخدمها بتمكُّن وقدرة على منحها الطاقة اللازمة للحياة والتفاعل الإيجابي مع الآخرين؟ وهل سنخترع الكلمات الجديدة اللازمة للتعبير عن أفكارنا ورسم أهدافنا وطموحاتنا وكل ما يتعلق بحاضرنا ومستقبلنا؟ وهل ستتوفر عندنا القدرات الفكرية والنفسية والروحية لفهم التاريخ والتعبير عنه مثلما فعل أحمد شوقي واستنبط منه جواهر الأفكار اللازمة لصناعة الأمم القوية والمكينة البنيان والفكر والإنسان؟

"أيبدو الشعر مهضومًا شقيًّا

وأن كلامنا أضحى نسيًّا

وحرف الضاد من بؤسٍ يعاني

وعُجْمتنا غدت فينا وصيًّا"

فتحيةً لأمير الشعراء، ومجدًا لقصائده الخالدة الغنّاء.

واقرأ أيضاً:

الأمة الشمَّاء / العلم مفتاح الفرج!! / الرؤوس المغلولة

آخر المقالات

- كلّهم كلاب..!

- لعنة الجغرافية!!

- ألغى الرسالة.... ألغاها...!

- لكل قرن مفرداته!!

- التحليل النفسي لشخصية بشار الأسد1

- مجتمعات بلا قيادة فكرية!!

- الكتابة الأدبية... مستقبل أكثر إنسانية

- المعارضة ضرورة ديمقراطية!!

- المؤتمر السنوي.. للفشل!

- أدب العرب!!

- أن نحتفي... بإخفاقاتنا!

- طوابير النقمة!!

- نحو ميثاق نفسي فطري أخلاقي: لعلاج الرضوض النفسية السورية

- لكل عصر أنواره!!

- التعامل مع الطفل.... المذعور الخائف

- البعير؟!!

- الشهادات.. لا تمنح الحقيقة!

- رثاء واستياء!!

- بيت شعر شارد غربة الجسد والوطن

- إشارات!!

أحمد شوقي: صوت النهوض الخالد!!

المشاهدات 3332 معدل الترشيح 0

تقييم

|

|

لإضافة تعليق يجب تسجيل الدخول أولاً أو الاشتراك إذا كنت غير مشترك