حينما يتيه المرتحلُ، فإنه سرعان ما يلوذ بخريطته، فيتبصَّرُ مليًّا بموقعه ومقصده ودروبه؛ وإذا واجه مُعضلة أخلاقية، فهو يراجع قلبه إقداماً أو إحجاماً؛ وإذا أعجزه أمرُ شغَّل عقله بناء أو نقضاً، تحليلاً أو تركيباً، استنتاجاً أو استقراء؛ وإذا رام تواصلاً أضاء مشاعل لغته، لينقل دفائنه الفكرية والعاطفية إلى الضفة الأخرى. ولسوء حظ الإنسان، أن ثمة عوامل متكاثرة تجعله يفقد خريطته أو قلبه أو عقله أو لغته، أو يفقد قدراً كبيراً من نجاعتها وفعاليتها، فلا تظل كما كانت في سابق عهدها. الإنسان المعاصر يشبه سلحفاة متهالكة، تنكفئ على ظهرها، فلا تكاد تستعيد وضعها الطبيعي! ولعلّ “الفلسفة المؤمنة” قادرة على إثابة الإنسان إلى إعداداته الصحيحة عبر الشفرة السحرية: “الفطرة“. هذا النص يعكس ملخصاً لأهم ملامح فيلسوف الفطرة: ابن تيمية، وفق فقرات متسلسلة مكثفة.

لعل من سمات الفيلسوف العميق أنك تطيق توصيفه بكلمة أو كلمتين، حتى لو خلَّف وراءه آلاف الصفحات ومئات الكتب، لأنه أفلح حينئد في تجميع المتفرق وتوحيد المشتت، لتدور أفكاره الرئيسة من ثمَّ حول قضية كبرى، تنتظم فيها في عقد واحد. على أن مثل هذا التوصيف “المُكبسِل” ليس يسيراً ولا متاحاً لكل أحد من قراء هذا الفيلسوف أو ذاك، حيث يتطلب أدوات منهجية فعالة من جهة، وقراءات تنقيبية معمقة في تراث الفيلسوف من جهة ثانية، وحشداً للشواهد الكافية الدالة على التوصيف المقترح من جهة ثالثة. وحين يصدر توصيفُ من هذا القبيل، تتلقفه الجماعةُ العلمية المتخصصة، وتقلَّب فيه الرأي وتتفحَّصه طويلاً، وتصدر قراراً حياله، صريحاً كان أم ضمنياً، إما بالقبول أو الرفض؛ بنسب تتفاوت من حالة إلى أخرى.

بعد سلسلة من القراءات المتأنية في تراث ابن تيمية (ت 1328م)، وبالأخص التراث وثيق الصلة بالأدبيات الفلسفية، وفي مقدمته كتابي: “درء تعارض العقل والنقل”، و”الرد على المنطقيين”، خلصتُ إلى أن أدق وصف يمكن أن يُطلق على هذا الفيلسوف الكبير هو أنه “فيلسوف الفطرة“. أعلم بأن البعض في الأدبيات المتخصصة أطلق مثل هذا اللقب على بعض الفلاسفة المسلمين، ومن بينهم ابن الطفيل (ت 1185)، وفي الفضاء الغربي جان جاك روسو (ت 1778)، والبعض في الأدبيات الشعبية خلعه على بعض العلماء المسلمين المعاصرين أمثال الشيخ محمد متولي الشعراوي (ت 1998). لستُ متحمساً لسلب هولاء وغيرهم مثل هذا اللقب، ولكنني أعتقد بأن الفيلسوف الأكثر استحقاقاً له في التاريخ الإنساني برمته إنما هو ابن تيمية. ولا أحسب أنه من قبيل المبالغة إذا قررنا أن ابن تيمية يضع ذخائره كلها في سلة الفطرة. إنه يؤمن بالفطرة، وينطلق منها، ويناضل من أجلها، ويصونها، وينميها؛ تفكيراً وأخلاقاً وسلوكاً. لقد أفلح ابن تيمية بكل اقتدار في فطرنة الفلسفة والتفكير والسلوك، كما سيتضح لنا ذلك في نموذجه المتفرد. هنا، يتخلق سؤال منهجي: كيف يمكن البرهنة على مثل هذا التوصيف الاجتهادي، إذ قد يكون ذاتياً صرفاً؟

النموذح التيمي للفطرة

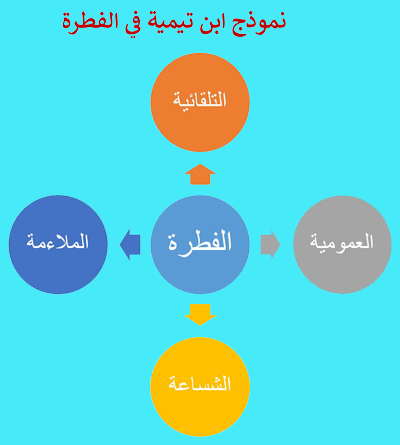

بتتبع طروحات ابن تيمية في الكتابين السابقين وتحليلها، لا يتضح لنا فقط الحضور الكمي الهائل لمفهوم الفطرة ومرادفاته في النص التيمي، حيث تعد بالآلاف، ولا التوصيفي النوعي الثقيل لهذا المفهوم فحسب، وإنما يتبين لنا جلياً أننا إزاء نموذج علمي شامل للفطرة، غير مسبوق ولا ملحوق، وذلك أن الفطرة لديه هي بناء شامل متكامل متعدد الأبعاد، لدرجة أن الفطرة ذاتها تستحيل عنده إلى تعريف الإنسان أو توصيفه (جوهره الإنسان)، سواء أكان ذلك من جهة: الدين أو العقل أو الحس أو اللغة. قد يقول قائل إن جملة من الأفكار الواردة في النموذج واردة عند غير ابن تيمية، وهذا ملحظ جيد وصحيح، غير أنني أقرر بأن أبعاد النموذج هي أكمل وأعمق وأجلى عند ابن تيمية، وهذا ما يميزه في هذا المجال، وهو ما يجعل نموذجه متفرداً، والذي يمكن عرضه عبر الشكل الآتي:

وهنا تتولد أسئلة منهجية عديدة، مفادها: كيف تشكَّل هذا النموذج ؟ كيف تمكَّن الكاتبُ من بلورته على النحو السابق؟ من أين جاء بهذه الأبعاد على وجه التحديد؟ ولماذا أربعة فحسب؟ ثمة إجابة عامة لهذه الأسئلة الوعرة (تصلح لهذا النص المختصر)، وتتمثل في أن القراءة المتراكمة للنص التيمي تجعلك تتلمس هذه الأبعاد العامة الأربعة بطريقة واضحة، والجولات الإضافية للقراءة والتحليل تُظفرك باستناجات حيال الأبعاد الفرعية، وذلك باستخدام عمليات التحليل والتجريد والربط والتركيب عبر تفعيل منهجية البحث الكيفي (النوعي).

منطلقات ابن تيمية في تقرير الفطرة ذات بعدين متكاملين متعاضدين، الأول وهو التأسيسي: ديني-إيماني، والثاني وهو التتويجي: عقلي-فلسفي، ومن ذلك أنه -مثلاً- ينفي فكرة أن “القلب كاللوح الذي يقبل كتابة الإيمان وكتابة الكفر، وليس هو لأحدهما أقبلَ منه للآخر … فهذا قول فاسد، لأنه حينئذ لا فرق بالنسبة إلى الفطرة بين المعرفة والإنكار، والتهويد والتنصير والإسلام، وإنما ذلك بحسب الأسباب ..”[1]، وفي الاتجاه ذاته، نراه يقرر أنه “من كان إلى الفطرة العقلية والشريعة النبوية أقرب، كانت طريقته أقوم ..”[2]، كما سيتضح لنا في تحليل أبعاد الفطرة وفق النموذج التيمي للفطرة، مع تركيزنا أكثر على الأطر ذات العلاقة بالجوانب الذهنية.

ولإيضاح أبعاد الفطرة من جهة في النموذج التيمي، وللتدليل عليها من جهة ثانية، فإنه يتوجب علينا منهجياً أن نتناول هذه الأبعاد مع الشواهد الدالة عليها في نصوص ابن تيمية، ألا أن ذلك يخرج عن نطاق هذا النص الصغير عدا إلماحات سريعة (التفاصيل ستكون في النص الكامل).

1- العمومية

1-1 القبلية

1-2 العدالة

فكرة الفطرة تومض بدلالة مباشرة، مفادها أنها بأبعادها العقلية والنفسية “مركوزة” – كما في التعبير المتكرر عند ابن تيمية – لدى الإنسان، وهذا ما يجعلنا إزاء البعد الأول وهو “العمومية”، حيث لا تختص بها ثقافة ما ولا مجتمع بعينه. ويتكئ ابن تيمية في تقرير هذا البعد على نصوص قرآنية حاسمة، من قبيل: “فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ” (الروم: 30).

هذا البعد (العمومية) يشمل أبعاداً فرعية، ومن أهمها “القَبْلية”، فكون الفطرة عامة عند كل الناس يقضي بالضرورة كون الأبعاد الدينية والعقلية والنفسية الفطرية “قبلية”، أي أنها تقع ضمن الإعدادات الأصلية للبشرية، إذ هي مركبة لديهم جميعاً دون استثناء، ويقرر ابن تيمية هذه الحقيقة بصيغ مختلفة وأمثلة متنوعة، ومن ذلك تكراره للتوصيف “فطرية ضرورية”، وقوله: “وأما الاعتراف بالخالق، فإنه علم ضروري لازم للإنسان، لا يغفل عنه أحد بحيث لا يعرفه، بل لابد أن يكون قد عرفه، وإن قدِّر أنه نسيه، ولهذا يسمى التعريف بذلك تذكيراً، فإنه تذكير بعلوم فطرية قد ينساها العبد، كما قال تعالى: “وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ” (الحشر: 19) ..”[3]. مع تقريره إلى أن “علوم العدد والحساب وغير ذلك، فإنها إذا تصورتْ كانت علوماً ضروية، لكن كثير من الناس غافل عنها“[4]. ومن ذلك أيضاً ما أشار إليه حيال مسألة فطرية معرفة أن “المُحدَث لا بد له من مُحدِث” فهو يقرر بجزم قاطع أن “العلم بذلك مستقر في فطر جميع الناس، حتى الصبيان، حتى أن الصبي إذا رأى ضربة حصلتْ على رأسه، قال: مَنْ ضربني؟ وبكى حتى يعلم من ضربه... وهو لا يحتاج في هذا العلم الفطري الذي جُبِل عليه إلى أن يستدل عليه ..“[5].

ومن جهة ثانية، كون الفطرة عامة عند كل الناس يعني أن الفطرة إنما هي أداة ربانية لتحقيق “العدالة الدينية” و”العدالة النفسية” و”العدالة الفكرية” و”العدالة اللغوية”، فالناس سواء في وجود ما يحقق لهم الاكتفاء الروحي والإشباع العاطفي والنجاعة الذهنية والفعالية اللغوية من حيث أصل وجود هذه الأشياء، على أنه يحدث قدر من التفاوت فيما بين قدراتهم الذاتية وفق معادلات تجعل بعضهم يفوق بعضاً في جانب أو آخر (=الفروق الفردية)، بما يحقق هدفاً آخر وهو التكامل المجتمعي وفقاً لمبدأ التسخير والابتلاء. ومن النصوص التيمية الدالة على هذا المعنى، إشارته البديعة إلى أن الناس عموماً يدركون بوضوح أنهم في غنى عن استخدام الطرق الاستدلالية المطولة بخلاف إدراك فساد هذه الطرق أو بعضها، لكونها تتطلب قدرات ذهنية عالية (مثل التفكير النقدي)، فهو يقول: “فمن قال: إن العلم بإثبات الصانع وتصديق رسله موقوف عليها، فقد ظهر خطؤه عقلاً لكل أحد، كما علم مخالفته لدين الإسلام بالضرورة. فإنه من المعلوم بالاضطرار: أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، ما دعوا أحداً من الناس إلى الإقرار بالخالق وبرسله بهذه الطريق، ولا استدلوا على أحد بهذه الحجة، بل ولا سلكوا هم في معرفتهم هذه الطريق، ولا حصلوا العلم بهذا النوع من النظر والاستدلال المبتدع المحدث، الذي قد أغنى الله عنه، وظهر الغنى عنه لكل عاقل. ثم معرفة فساد هذه الطريق عقلاً، هو ألطف من العلم بالغنى عنها. ولهذا يظهر الغنى عنها لخلق كثير، قبل أن يظهر لهم فسادها ..“[6].

2- التلقائية

2-1 الوضوح

2-2 البساطة

الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يورط نفسه بقدر متنام من الغموض والتعقيد. وحدها الفطرة القادرة على إرجاع الإنسان إلى حياض الوضوح والبساطة، فمثلاً نجده يشير إلى أن “مقدمات الأدلة العقلية المخالفة للسمع فيها من التطويل والخفاء والاشتباه والاختلاف والاضطراب ما يوجب أن يكون تطرق الفساد إليها أعظم من تطرقه إلى مقدمات الأدلة السمعية” مع إمكانية “تقديم ذلك المعقول على هذا المعقول“[7] وفق القوة البرهانية. ولتعميق التلقائية الذهنية على سبيل المثال، يقرر ابن تيمية بأن العقل مفطور على تصور المسائل “الجزئية” قبل “الكلية”، وذلك لكون الجزئية أوضح وأيسر وأقرب للبداهة، ومن ذلك قوله: “واعلم أن علم الإنسان بأن كل مُحدَث لا بد له من مُحدِث، أو كل ممكن لا بد له من واجب، أو كل فقير فلا بد له من غني، أو كل مخلوق فلا بد له من خالق .. ونحو ذلك من القضايا الكلية والأخبار العامة هو علم كلي بقضية كلية وهو حق في نفسه، لكن علمه بأن هذا المُحدَث المعين لا بد له من مُحدِث، وهذا الممكن المعين لا بد له من واجب هو أيضا معلوم له، مع كون القضية معينة مخصوصة جزئية وليس علمه بهذه القضايا المعينة المخصوصة موقوفاً على العلم بتلك القضية العامة الكلية .. وهذا كعلمه بأن الكتابة لا بد من كاتب، والبناء لا بد له من بانٍ .. وهكذا عامة القضايا الكلية، فإنه قد يكون علم الإنسان بالحكم في أعيانها المشخَّصة الجزئية أبْدَهَ للعقل من الحكم الكلي“[8].

3- الملاءمة

3-1 الصحة

3-2 النجاعة

وفق النموذج التيمي، تُفلح الفطرةً دوماً في سوق الإنسان إلى: الصحة فيما يفتقر إلى الصحة (=العلم)، والنجاعة فيما هو محتاج إليها (=العمل)، ومن مظاهر هذه الصحة والنجاعة تأكيد ابن تيمية أن ثمة أموراً لا تفتقر إلى الدليل أصلاً ومنها حاجة البناء إلى بانٍ ونحو ذلك “فهذه القضايا المعينة الجزئية لا يشك فيها أحد من العقلاء، ولا يفتقر في العلم بها إلى دليل .. ولهذا كانت فطرة الخلق مجبولة على أنهم متى شاهدوا شيئاً من الحوادث المتجددة كالرعد والبرق والزلازل، ذكروا الله وسبحوه، لأنهم يعلمون أن ذلك المتجدد لم يتجدد بنفسه، بل محدث أحدثه ..“[9]. ولتجذير أسس الصحة والنجاعة يشدد ابن تيمية على أن “العلوم الضرورية أصل للعلوم النظرية“[10]، مع الإقرار بأنه يصعب التدليل على مثل هذه العلوم الفطرية الضرورية إما لاعتبارات عقلية أو لغوية، فهو يقول: “إما لما في ذلك من تطويل المقدمات، وإنا لم في ذلك من خفائها، وإما لما في ذلك من كلا الأمرين. والمستدل قد يعجز عن نظم دليل على ذلك، إما لعجزه عن تصوره، وإما لعجزه عن التعبير عنه، فإنه ليس كل ما تصوره الإنسان أمكن كل أحد أن يعبر عنه باللسان. وقد يعجز المستمع عن فهمه ذلك الدليل ..“[11].

ومن جوانب تشغيل الملاءمة الفطرية لدى ابن تيمية تعويله الكبير على “التحليل اللغوي” في مختلف المسائل، فهو يؤسس لهذا التحليل الذي حذق فيه تنظيراً وتطبيقاً، عادَّاً إياه أحد أهم الأدوات المنهجية في التعاطي مع المسائل والظواهر.

4- الشساعة

4-1 المرونة

4-2 الابتكارية

كون الفطرةِ عامة تلقائيةً، فهذا مُفضٍ إلى أقدار من الشساعة الذهنية والنفسية، حيث لا حدود مُضيِّقة لآفاق العقل والنفس، ويقرر ابن تيمية “المرونة الذهنية” في سياقات عديدة، ومنها تأكيده أن “إثبات الصانع ممكن بطرق كثيرة“[12]، وتشديده على أن “الآية والعلامة والدلالة على الشيء يجب أن تكون ثبوتها مستلزمة لثبوت المدلول الذي هي آية له وعلامة عليه، ولا تفتقر في كونها آية وعلامة ودلالة إلى أن تندرج تحت قضية كلية .. “[13]، ولكي يخفف من الآثار السلبية المحتملة لهذه المرونة ويحد من اندلاقها اللامحدود مع سعيه لمراعاة السياق، فإنه يقرر أن “المستدل بدليل ليس عليه أن يذكر كل ما قد يخطر بقلوب الجهال من الاحتمالات وينفيه، فإن هذا لا نهاية له، وإنما عليه أن ينفي من الاحتمالات ما ينقدح، ولا ريب أن انقداح الاحتمالات يختلف باختلاف الأحوال“[14].

ومن أجل ترسيخ مبدأ “الابتكارية الذهنية” يعمد إلى ما يمكن وصفه بـ “تفتيت المعقول” إلى “معقولات”[15] لتكون الفطرة سُلَّماً إلى نوع من “الشساعة البرهانية”، حيث يقرر مثلاً أنه “إذا أبطلنا ما عارض السمع، إنما أبطلنا نوعاً مما يُسمى معقولاً، لم نبطل كل معقول، ولا أبطلنا المعقول الذي عُلِم به صحة المنقول“[16]، مع إقراره بوجود حدود للعقل “ويعلم أن عقله قاصر“[17]، ولتأكيد هذه الحدود العقلية، يقرر “أن الرسل لا يخبرون بمحالات العقول بل بمحارات العقول، فلا يخبرون بما يعلم العقل انتفاءه، بل يخبرون بما يعجز العقل عن معرفته“[18].

إن النموذج التيمي في الفطرة جدير بالتأمل والمدارسة من جهة، والتفعيل والتطبيق من جهة ثانية، وذلك أنه قادر فيما أحسب على تعميم أنساق التلقائية والملاءمة والشساعة في الجوانب الذهنية والنفسية والدينية والقيمية لدى الإنسان المعاصر وإنقاذه من ضيق روحه، وتعقيد عقله، ونزق نفسه، وغموض لغته، وضياع بوصلته.

المراجع:

[1] ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبدالحليم، درء تعارض العقل والنقل، تحقيق: محمد رشاد سالم، ج 2، الرياض: دار الفضيلة ج 4، ص 102.

[2] ج 3، ص 729.

[3] ج 4، ص 132.

[4] ج 4، ص 132.

[5] ج 4، ص 8.

[6] ج 4، ص 9.

[7] ج 1، ص 194.

[8] ج 2، ص 88-89.

[9] ج 2، ص 90.

[10] ج 1، ص 201.

[11] ج 2، 225.

[12] ج 2، ص 72.

[13] ج 2، ص 91.

[14] ج 2، ص 117.

[15] انظر: ج 1، ص 133.

[16] ج 1، ص 193-194.

[17] ج 1، ص 170.

[18] ج 1، ص 175.

** نقلا عن موقع معنى

واقرأ أيضًا:

طرق الحاج بوصفها بذوراً للتوطين والتنمية / الطب العربي وفلسفة العلم المفقودة!